「勉強するとき、音楽を聴いた方が集中できるのか? それとも無音の方が効率的なのか?」

これは多くの中学生・高校生が疑問に思うことですよね!

結論から言えば、勉強中の音楽は“諸刃の剣”。

上手に使えば集中力ややる気を高める味方になりますが、使い方を間違えると集中を奪う大敵にもなります。

あなたは「音楽あり派」でしょうか?

それとも「音楽なし派」でしょうか?

本記事ではメリットとデメリットを徹底比較しつつ、具体的にどんな人に向いているか、どう取り入れるべきかを解説していきます。

①音楽を聴きながら勉強するメリット

1.気分が上がり、やる気スイッチが入る

勉強はどうしても“面倒”“気が重い”と感じがち。

そんなとき、好きな音楽はドーパミンを分泌させ、やる気を後押しします。

カナダ・マギル大学の研究でも、音楽を聴くだけでモチベーションを高める神経物質が分泌されることが明らかになっています。

2.リラックス効果でストレスを軽減

音楽は自律神経に働きかけ、セロトニンの分泌を促します。試験勉強などで張りつめた心をほぐし、適度なリラックス状態に導いてくれるのです。

3.周囲の雑音をシャットアウトできる

「家族の生活音」「カフェのざわめき」が気になって勉強できない経験はありませんか?

音楽を流すことで、不要な音をかき消す「マスキング効果」が働き、集中しやすい環境を作れます。

②デメリットについて

1.歌詞が集中を妨げる

暗記や読解といった“言語系タスク”では、歌詞のある曲は大敵です。

研究によれば、歌詞付き音楽を流すと読解問題の正答率が低下することが分かっています。

2.音楽なしでは集中できなくなる

普段から音楽ありきで勉強していると、試験会場など無音環境に弱くなります。

「静かすぎて逆に集中できない」という逆効果を招きかねません。

3.人によっては逆に集中力が下がる

スタンフォード大学の実験では、普段音楽を聴かない人は音楽下で勉強すると不快感や集中低下が強く出る傾向がありました。

相性の差が大きいのです。

③実際の生徒エピソード

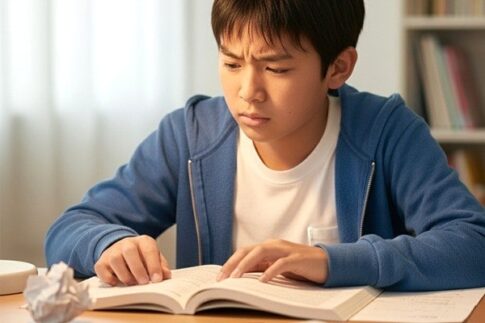

ケース1:音楽で集中力UPしたA君

高校2年生のA君は、数学は得意だけれど英語の長文読解が苦手。勉強するときは必ず洋楽をかけていました。しかし、模試の英語の点数はなかなか伸びず…。

ある日、塾の先生に「英語の長文を解くときは音楽を止めてみよう」と言われ、半信半疑で実践したところ、なんと模試の英語偏差値が一気に5ポイントアップ!

「歌詞が頭に入ってきて、英語の文章に集中できなかったんだなと気づきました。数学の計算はBGMがあった方がリズムよく解けるんですけどね」と本人も納得。

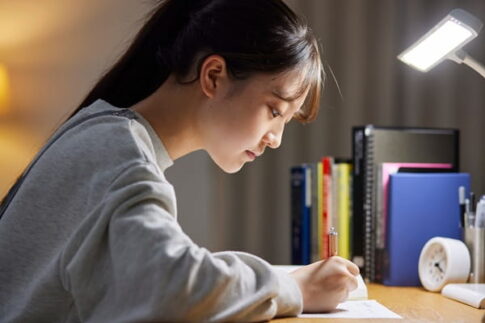

ケース2:無音だと逆に不安になるBさん

一方、大学受験を控えたBさんは、家が騒がしくて無音では逆に落ち着かないタイプ。

環境音アプリで「カフェのざわめき」や「雨音」を流しながら勉強するようにしたところ、集中力が安定し、夜遅くまで机に向かえるようになりました。

「音楽というより“環境音”が自分には合ってたんだなって分かりました。静かすぎると逆にスマホ触りたくなっちゃうんですよね(笑)」とのこと。

④心理学・教育理論から見た音楽と集中力

■ヤーキーズ=ドットソンの法則:

人は“適度な刺激”があるときに最もパフォーマンスを発揮する。

音楽はその刺激になり得ますが、強すぎると逆効果。

■マルチタスク研究:

人間は同時処理に弱い。

歌詞付き音楽を聴きながら思考力を伴うするのは効率を落とします。

暗記や1問1答など単純な内容のときはBGMをかけてもOK、逆に頭を使う勉強のときはよく考える必要あり!

⑤実際の使い方と向き合い方

子どもが「どんな科目で音楽が効果的か」を一緒に検証してあげる

家がうるさい場合は、環境音アプリやノイズキャンセリングを導入してあげる

ここで大切なのは、「音楽=良い/悪い」という白黒思考ではなく、「本人の特性に合うかどうか」を一緒に探る姿勢です。

あなたは今日、どんな勉強に取り組みますか?

ぜひこの記事をきっかけに、自分に合った“音楽の取り入れ方”を試してみてください。

それだけで、勉強効率は大きく変わるはずです。

歌詞のない音楽を選ぶ(クラシック、Lo-fi、環境音など)

プレイリストを固定化する(毎回違う曲だと選曲で集中が途切れる)